2025年4月17日、欧州中央銀行(ECB)は主要政策金利を0.25%引き下げ、2.25%とすることを決定しました。利下げはこれで6会合連続。背景には、欧州経済の減速懸念や関税摩擦の影響への警戒感が強まっていることが挙げられます。

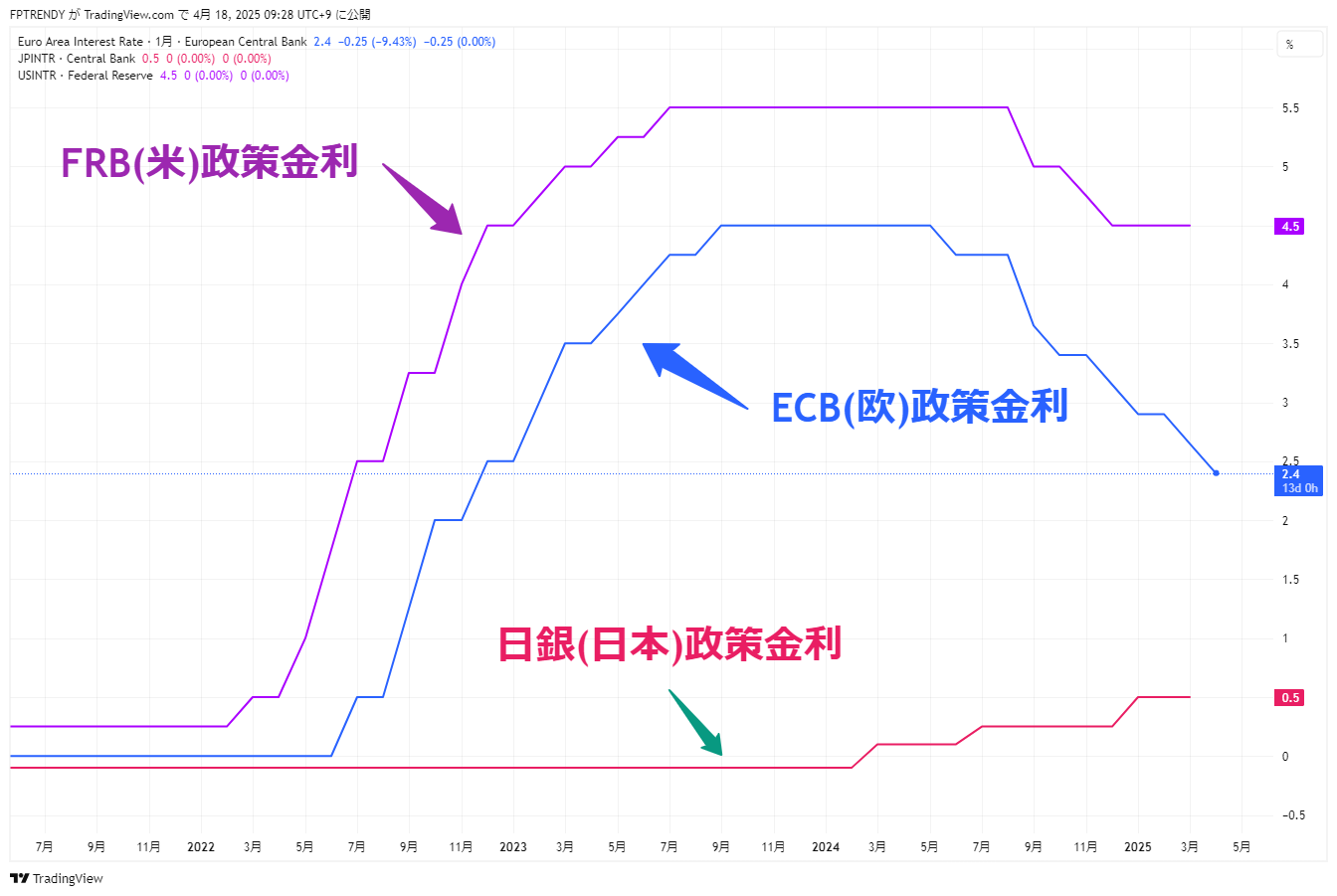

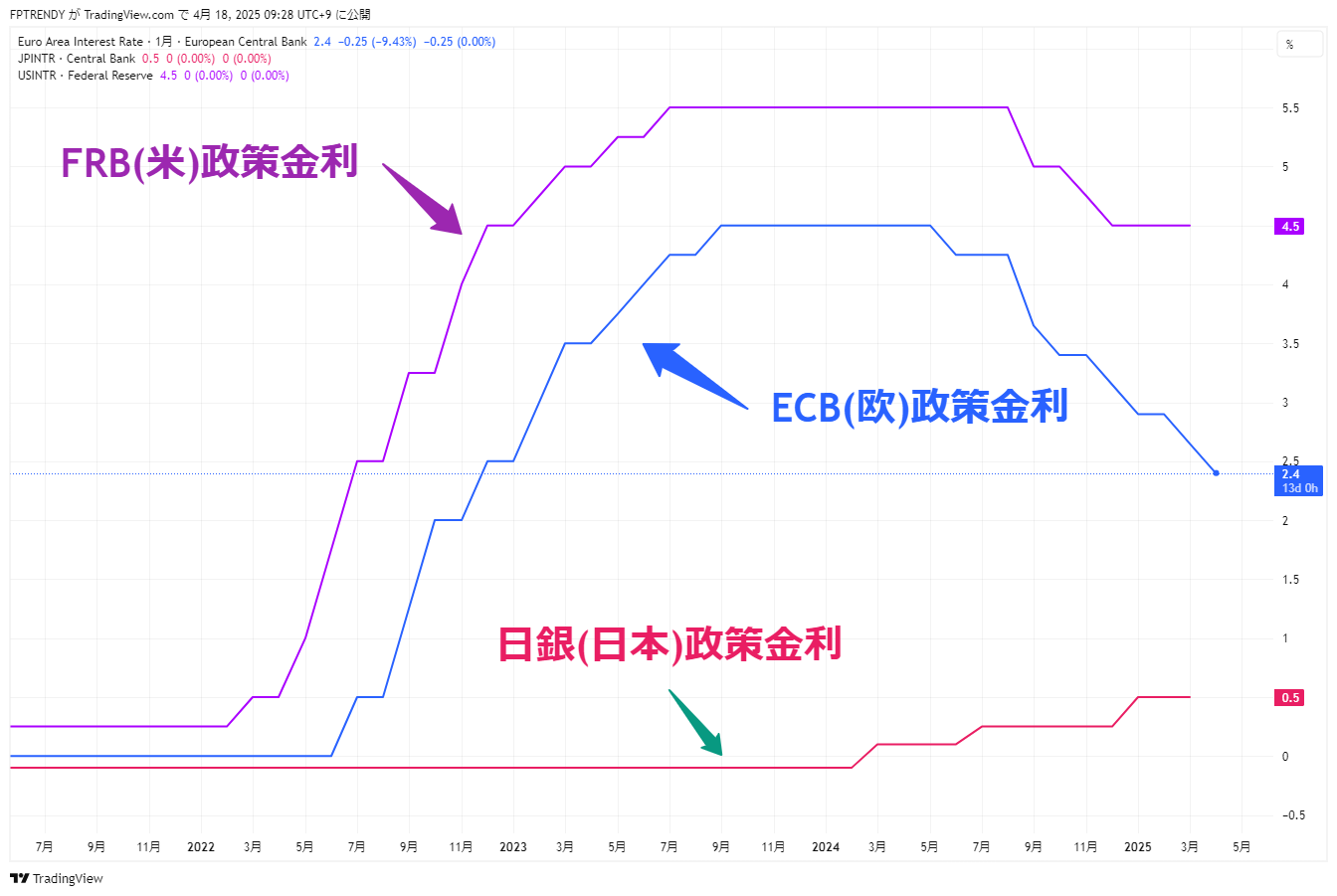

📉 各国中銀の金利政策を比較

主要中銀の政策スタンスは明確に分かれています。

- FRB(米):政策金利(FF金利誘導目標)は現在4.25%〜4.50%の範囲

この「幅」は、市場の流動性に応じて実際の取引レートがその範囲内で変動することを想定した設定。

2024年末から段階的に利下げが始まったものの、さらなる引き下げには慎重な姿勢を維持しています。 - ECB(欧):利下げ局面に入り、2024年から6会合連続で金利引き下げ

4月17日に0.25%利下げを決定し、実質的な政策金利である中銀預金金利は2.25%に。 - 日銀(日本):2024年1月にマイナス金利を解除し、政策金利を0.5%へ引き上げ。

2025年3月の金融政策決定会合では、この0.5%を据え置き、金融政策の現状維持を決定。

関税政策や世界景気の不透明感から、追加利上げには慎重な姿勢を続けている。

🖼 チャート:各国の政策金利推移(2008〜2025年)

主要中銀の政策金利の動きを示す長期チャートを以下に掲載しています。

📌図:主要中央銀行の政策金利推移(2008年~2025年)

青線:ECB(2.4%)、紫線:FRB(4.50%)、赤線:日銀(0.5%)

本チャートはTradingViewのデータ(EUINTR)に基づくもので、ECBの金利は2.4%と表示されていますが、実際に市場が注目しているのは別の金利である点にご注意ください。

現在のECB中銀預金金利は2.25%

出典:TradingView

🧭 利下げの背景にある“3つのリスク”

ECBが利下げに踏み切った背景には、以下の3つの懸念があります。

🔸① 欧州景気の鈍化

製造業・サービス業ともに弱含み。ドイツやイタリアなどの実質成長率が低下。

🔸② 関税ショックへの備え

米国との貿易交渉が不透明ななか、物流や価格転嫁への不安が広がっている。

🔸③ インフレ沈静化

エネルギー価格が一服し、コアインフレもピークアウト。利下げ余地が生まれた。

ラガルド総裁は会見で「経済成長の下振れリスクが高まった」「予測不可能な事態に備える必要がある」と述べ、柔軟な金融対応を強調しました。

🔮 市場は6月の追加利下げを織り込み

市場では、6月にも0.25%の追加利下げが行われるとの見方が広がっています。さらにその後、1〜2回程度の追加利下げがあるという観測も。

一方で、「6月が最後になる可能性もある」という慎重な見方も存在し、市場のコンセンサスは分かれています。

💬 ラガルド総裁は「今後の金融政策は、毎回の理事会で経済データに基づいて判断する」とし、事前の方向性は明言しませんでした。

🧩【深掘り】ECBの政策金利には“2種類”ある?

ここで、先ほどのチャートで疑問が浮かぶかもしれません。

「え? ニュースでは『ECBは2.25%に利下げ』って言ってたけど、チャートは2.4%ってなってるよね?」

はい、実はそのどちらも正しいのです。

ECBには、以下のように3つの政策金利があり、そのうち特に重要なのが次の2つです。

✅ 中銀預金金利(Deposit Facility Rate)【現在:2.25%】

- 市中銀行がECBに余剰資金を預けた際の利率

- 実質的に金融政策の判断基準となる金利

- 報道や市場では、この金利が「ECBの利下げ幅」として扱われる

✅ 主要リファイナンス金利(Main Refinancing Operations Rate)【現在:2.40%】

- 市中銀行がECBから資金を借りるときの金利

- チャートサイト(例:TradingView)で「政策金利」として表示されるのはこちら

- 表示されている「2.4%」はこの金利

🔍 つまり…

チャートの「2.4%」=視覚的な代表値

実際の政策判断で使われる「2.25%」=中銀預金金利

この違いを理解することで、金利報道とチャートの数値のズレが納得できます。

📝 まとめ:見える金利と“本当の金利”を読み解こう

- ECBは4月17日に中銀預金金利を2.25%に利下げ

- チャートで表示される2.4%は、主要リファイナンス金利(MRO)

- 市場や金融報道では中銀預金金利が実質的な「政策金利」として重視されている

目に見える数字だけでなく、その意味を読み解くことが、マーケットを理解する第一歩です。